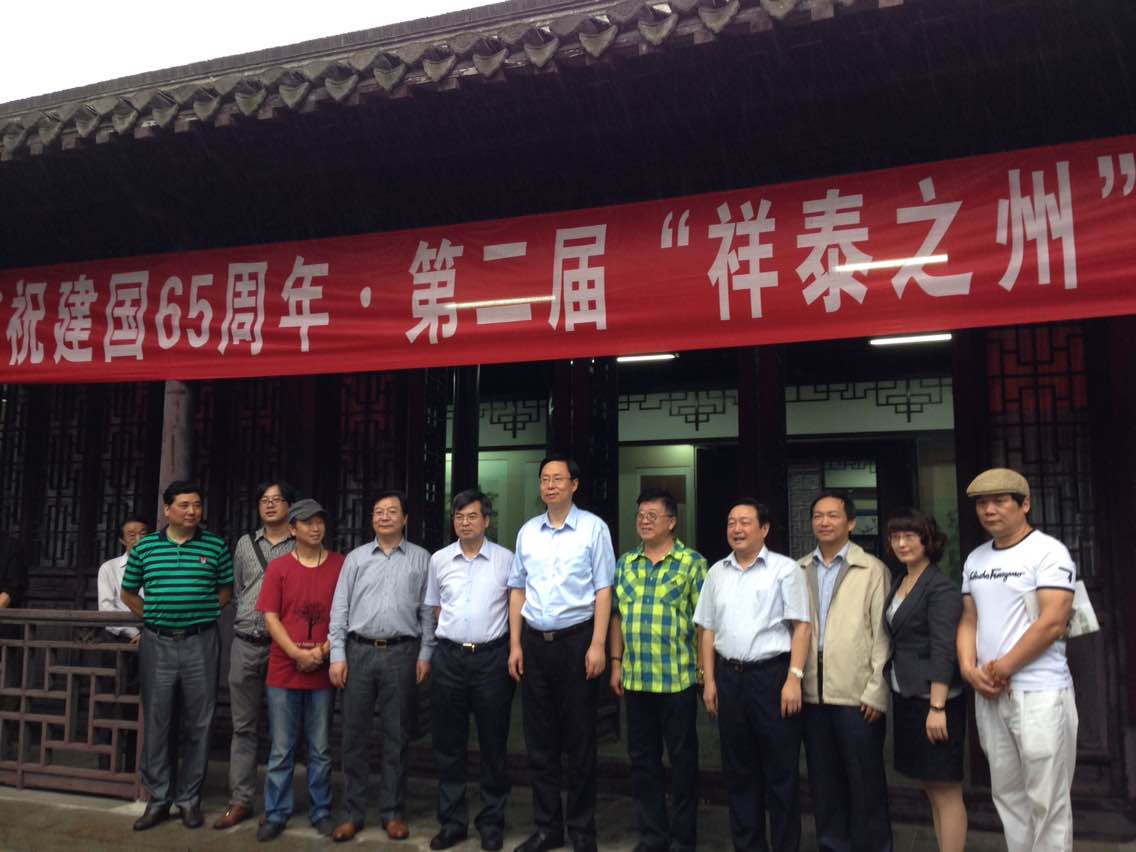

(在第二届“祥泰之州”书法美术摄影展与市委书记蓝绍敏合影)

一、简历

刘仁前,男,笔名瓜棚主人、萧雅等。1961年11月生于江苏兴化。1981年7月毕业于高邮师范学校,分配到兴化市北郊乡任教。1984年12月加入中国共产党。1985年调任兴化市临城区工农教育办公室任专职干部,1986年8月调回兴化市北郊乡任乡团委副书记,1987年3月调至兴化市团委工作,历任学少部、宣传部的副部长、部长,机关党支部副书记等职。1988年底调入兴化市委办公室工作,历任科级秘书、科长,兴化市委研究室副主任等职。1995年8月调任兴化市委宣传部副部长,分管群众文化、文联、文明创建等工作。1997年3月因组建地级泰州市,被调到泰州市委宣传部任新闻文艺科副科长。1997年7月选调至泰州市委办公室,任调研科(处)科(处)长。2002年10月调任《泰州日报》副总编辑。2006年12月任泰州日报社副社长。2011年5月任泰州市文联主席、党组副书记。

1982年5月参加扬州教育学院中文专科函授,1985年12月获大专毕业文凭;1985年9月起参加扬州师范学院中文本科函授,1988年6月获大学毕业文凭。

1989年加入扬州市文学工作者协会,1991年加入江苏省作家协会,1998年当选为泰州市作协副主席,兼任作协秘书长。2007年9月加入中国作家协会。2010年2月当选为江苏省作协第七届理事会理事。2015年4月当选为江苏省作协第八届理事会理事。

二、创作道路

刘仁前的文学创作始於1985年,主要学习小说创作。1985年11月在《江南雨》发表小说《瓜棚小记》,在读者中产生一定影响,受到陆文夫等前辈作家的好评,青年诗人车前子为之作评。1986年在《崛起》发表小说《香河风情》。1987年进入创作小高峰,当年5月起在《扬州文艺》、《扬州文学》、《扬州日报》、《雨花》、《中国青年》等报刊发表小说、散文数十篇。其中:小说《香河纪事》获扬州“阳春采情”征文二等奖,《差船子》获《兴化报》征文二等奖。小说《故里人物三记》(1987年第五期《中国青年》)在《中国青年》杂志社举办的“新星系TT杯”小说征文刊发生,在全国范围内产生一定反响,不少读者在来信来访时赞叹,认为小说用极短的文字,表现极为重大的时代变迁等很是难得。著名文艺评论家冯立三认为:“《故里人物三记》单纯、朴素,以传统的白描,不枝不蔓的叙述和随手点染地方风情取胜。格局虽小,但也可折射中国农村的沧桑之变。”又说:“祥大少(小说人物)的败落很值得我们高兴,他的历史由盛而衰,倒过来正好是农民的历史由衰而盛。”“仅凭对一个人‘三好’这些区区小事的描写,其长度又不足2500字,便活泼泼地勾画出中国农村的历史性进步,这成绩,值得祝贺。”著名作家陈建功在他的《读后信笔》中写道:“读了《故里人物三记》,很有点儿兴奋。新的表现手法固然可喜,传统的“招数”亦不可轻弃也。”

此后,刘仁前又有一些作品在全国及省级征文、评选中获奖。1988年因短篇小说《故里人物三记》在《中国青年》征文中获全国青年文学二等奖(江苏省唯一)而赴北京在人民大会堂参加颁奖大会。同年由南京出版社出版小说集《香河风情》,陈建功作序。《故里人物三记》被收入《香河风情》一书。1949年至1998年江苏短篇小说史亦对《故里人物三记》作专题记载。

1990年以后,文学创作体裁由小说转向散文,在《钟山》、《雨花》、《安徽文学》、《新华日报》、《扬子晚报》、《新民晚报》、《文学报》、《西部文学报》等发表《翠云》、《阿桂》、《水妹》、《琴丫头》一组以女性为主人公的小说,同时发表了《苦楝树》、《候风鸟》、《湘乡四道茶》、《老宅》、《老街》、《庐山三石》、《平凹楚水行》等数十篇散文作品,引起当地文坛的关注,尤其是对地域文化的思考更是引起了读者较为广泛的兴趣。这个时期的作品,分别收入1993年漓江出版社出版的散文集《楚水风物》,著名作家汪曾琪老先生题写书名,青年文学评论家王干作序;1997年辽宁古籍出版社出版的散文集《乡恋》,由时任《雨花》主编的周桐淦先生作序。2000年,与时任泰州市文联主席的陆镇余先生共同主编《黑猫丛书》,获首届泰州文艺奖二等奖,其中本人的小说散文集《眷恋故土》面世后,得到著名文艺理论家吴泰昌先生的高度评价,先后有多位作家发表评论文章,给予肯定。2000年11月9日《文学报》刊发了《眷恋故土》受到好评的消息。2003年6月,由香港教育研究中心出版游记散文集《屐痕心影》。2003年12月,由内蒙古人民出版社出版散文集《苏中婚俗风情散记》。小说《香河人家》1988年在《兴化报》分16次连载,散文《楚水风物》系列2003年在《泰州日报》辟专栏刊发,小说《痴情香河女》被选入百花洲文艺出版社《微型小说佳作赏析》一书,散文《苦楝树》、《架豇》、小说《差船子》、《黑菜瓜》被选入沈阳出版社《楚水》一书。2004年11月由人民日报出版社出版新闻通讯集《流水有痕》。散文《爱上远方》在2006年10月26日《文学报》刊发后,被《中华文学选刊》选载。

2006年2月由人民日报出版社出版长篇小说《香河》,列入同年度江苏作家文丛,赵本夫先生作序。同年6月在兴化举办《香河》作品研讨会,来自北京、上海、南京等地的作家、评论家、电影导演30多人对作者的创作努力以及作品的思想艺术特色给予积极评价。认为小说以细腻抒情的散文笔法,生动地描述了苏北水乡的民情民俗和生活故事,是一幅具有浓郁地域文化色彩的风俗画卷。被誉为“里下河风情的全息图”,是一部“里下河版的《边城》”。小说先后在《泰州晚报》、《泰州新闻网》等媒体连载,引起了《人民日报》、《解放日报》、《文艺报》、《文学报》、《中华文学选刊》、《江苏作家》、《人民网》、《中国文学网》、《文新传媒网》、《东北网》等众多报刊、网站、电台、电视台的关注,同年6月泰州人民广播电台《汤泓访谈》栏目就《香河》对作家进行了两档专题访谈,6月29日《文学报》更以整版对作家及《香河》进行了推介。《香河》在2009年第三期《安徽文学·长篇小说》刊发。本人写《香河》的体会文章:“穿行于三四十年前的故乡”发表于2009年5月7日《文艺报》第三版。2009年12月21日起广播版《香河》以兴化方言的形式在泰州电台首播,开创了泰州电台录播本土作家作品之先河。2010年5月,《香河》在人民文学出版社出版。

2007年7月江苏文艺出版社出版的“泰州文化丛书”《泰州文选》一书收入了散文《故乡的老街》。小说《谭驼子》收入2007年11月上海外语教育出版社出版的汉英对照本《世界华文微型小说精选(中国卷)》。2008年2月由作家出版社出版散文集《瓜棚漫笔》,中国散文学会副会长兼秘书长、著名散文家王宗仁先生为之作序,同年4月10日上海《文学报》在“名家推荐”栏目对该书作推介。并于2010年3月荣获“感动中华·全国大型征文活动优秀文学作品特等奖”。

2008年10月24日至28日,中国散文年会在北京召开,年会由中国散文年会组委会、《安徽文学》杂志社、《长篇小说》杂志社联合主办,本人应邀参加。散文《和母亲一起跳舞》在“2008年散文年会”评选活动中荣获“2008年度散文一等奖”,并在《安徽文学》2008年第十一期刊发,并获同年度《安徽文学》奖。

由著名作家、评论家江曾培主编,胡永其、凌鼎年特约选编的《中国新文学大系•微型小说卷》2008年11月在上海文艺出版社正式出版。《中国新文学大系》被认为是直接进入文学史的权威选本,由王蒙、王元化出任总主编,该大系收录新时期以来,即1976—2000年的文学作品。本人小说《谭驼子》被收入《中国新文学大系·微型小说卷》。

2009年3月由人民文学出版社出版的《印象凤城河》一书中收录了本人散文《陪阍肃老夜游凤城河》,《2008我最喜爱的散文》(大众文艺出版社,2009年3月)一书收录本人散文《我家有女初长成》,散文《那本小小的速写薄》在2009年第一期《江苏作家》刊发,散文《河边小屋》在2009年第三期《雨花》刊发,散文《那双深邃而明亮的眼睛》在《文艺报》(2009年8月11日第五版)刊发,短篇小说《香河女》在2009年第四期《西湖》刊发,入选2009年第七期《中华文学选刊》。散文《家的感觉在洛城》发表于北美洛杉矶华文作家协会主办的《洛城文苑》(2009年7月第二十一期),散文《水做的威尼斯》发表于2009年11月28日的《国际日报》。中篇小说《冤家》发表于2010年第三期《长城》,并于同年荣获《小说选刊》首届全国小说笔会二等奖。中篇小说《谎媒》发表于2010年第四期《钟山》。

2009年5月22日至6月4日,本人应北美洛杉矶华文作家协会之邀,作为“中国作家代表团”成员,参加了“第二届美中华文文学论坛”,并在论坛上宣读了题为“细腻而广博的情感世界——刍议琦君自传体散文创作”的论文(该文发表于2009年6月号《市场周刊》),参加了该协会的“文学沙龙”活动,访问了洛杉矶、波士顿、华盛顿、纽约等城市。本人被北美洛杉矶华文作家协会吸收为荣誉会员。此次文学交流活动引起了当地媒体普遍关注,《世界日报》、《国际日报》、《中国日报》、《星岛日报》等华文报纸,以及凤凰卫视、当地电台等均对活动作了报道。

2010年10月19日,由江苏省作家协会、南京理工大学诗学研究中心、泰州市文联主办的刘仁前作品研讨会在南京举行。江苏作协党组书记、主席范小青,江苏作协书记处书记张王飞,江苏作协党组成员汪政等出席会议,来自全国各地的评论家、作家和诗人朱小如、黄发有、张光芒、仲华、姜广平、何平、张宗刚、马永波、黄梵、江雪、张叔宁等20余人与会。与会者认为,《香河》以个人化的方式,全景式反映了苏北里下河地区的浓郁风土人情,生动再现了那样一片交织着温馨与惆怅的特殊区域文化,显示出良好质地和诗性品格,出版后引起较大反响。与会专家学者从《香河》的语言、结构、故事情节等要素入手,充分肯定了作品的审美内涵、文化意义和民俗价值。

研讨会上,范小青指出,刘仁前是近年涌现出的“兴化作家群”中的重要作家。他的代表作《香河》以细腻抒情的笔法,描述苏中水乡的民情民俗和生活故事,如同一幅具有浓郁地域文化色彩的清明上河图,虽属业余创作,却显示出高手本色。张王飞论述了刘仁前作品鲜明的水乡特色和乡土气息,并从整体的角度出发,对“兴化文学现象”予以盛赞。汪政认为,没有语言就没有《香河》,方言对于写作,不仅仅意味着修辞,而是具有本体性的意义。《香河》大胆运用方言写作,表现了正在流逝的社会、村庄等等,呈现出鲜明的人性美和风俗美,而当下的种种所谓风俗,往往被艺术化和观念化了,已然离死亡不远。黄发有认为,《香河》画面感强,如一幅慢慢展开的风俗长卷。小说具有某种超越时代性,投放着作者独特的思考,但尚缺乏福克纳、马尔克斯那样更深层次的观照。张光芒指出,有别于沈从文《边城》的唯美和萧红《生死场》的悲惨,《香河》更接近于讲究民间逻辑和独特叙述方式的韩少功的《马桥词典》。刘仁前的叙述平静自然,娓娓道来,不过还缺乏应有的批判性和期待性。姜广平指出,刘仁前是乡土世界的传承者与守望者,几十年来,“香河”已经成为刘仁前的重要标志,他是香河的书写者,更是香河的记忆者和收藏者。刘仁前非常耐心地书写着香河人的人性的挣扎与命运的躁动,呈现了最佳的文学品质。

张宗刚指出,刘仁前的小说展示了蓬勃的、野生的、自在的生命力,发散着“思无邪”式的烂漫情致和原生态美感,彰显一种可喜的混沌性、自足性、圆融性。刘仁前的散文如《瓜棚漫笔》等,运用的仍是大众化语言,总体感觉较平;到了长篇《香河》,刘仁前真正找到了属于自己的文气和语感,放手使用“小众语言”,大胆以方言写作,反而显出阔大的气象和格局,给人“一出手就是巅峰”的惊艳,其跨度之大,超越性之强,仿佛陈忠实的《白鹿原》之于他本人在《白鹿原》以前的作品,显示了质的提升,这是长期积淀的结果。马永波认为,刘仁前的写作是一种“有根性的写作”,《香河》没有曲折的情节、激烈的动作和所谓核心人物,作者以客观化视角,将乡间诸般事物一一呈现,许多情节的转折与推动,是靠风俗描写来实现的,让读者从中领略到自然与田园的淳朴之美,以及一种万物皆流的淡淡伤感。黄梵认为从文学分类的角度,可以把《香河》划入南方的“农派小说”,该类小说致力于书写地方志、方言、乡风乡俗、地理与自然史等,不注重探究具有普适性的人性,只以美学和文献方式凸现地域个性。《香河》所描绘的那些不一定存在的美好情怀,成为作者致力于让家乡通向永恒的善意虚构。江雪重点分析了刘仁前小说《香河》的语言特色及其诗意呈现,指出《香河》通篇使用了原生态的兴化方言,它所承载的是其背后强大的地域文化。张叔宁则认真考察了刘仁前作品与古典文学和民间文学的传承关系,引起与会专家的共鸣。《文艺报》、《文学报》、《新华日报》、《扬子晚报》、《现代快报》、《金陵晚报》、《泰州日报》、中国作家网、江苏作家网等众多媒体对此次研讨会作了报道。2011年第四期《黄河文学》以“烂漫感伤的风俗长卷”为题,刊发了此次研讨会发言摘要。

中篇小说《我不是精神病人》在2012年第一期《钟山》刊发,中篇小说《浮沉》在2012年第十二期《西湖》刊发。长篇小说《浮城》在2012年9月《钟山》长篇小说B卷发表,并于2012年12月由人民文学出版社出版。汪政、张光芒、姜广平等评论家为《浮城》撰写发表了评论文章。为配合《浮城》的出版,人民文学出版社于2013年1月推出《香河》(修订本)。2013年5月9日至28日,长篇小说《浮城》在《金陵晚报》连载。

2013年9月16日起在《华兴时报》文艺副刊开设“刘仁前专栏”发表海外游记散文15篇。2013年12月小说《祥大少》获得中国小说学会“当代小说奖”,并收入同年由雷达主编、北京燕山出版社出版的《中国小说家代表作集》。

2014年10月主编《里下河文学流派作家丛书》(中短篇小说卷),中短篇小说集《谎媒》于2014年10月由凤凰出版社出版。2015年9月主编《里下河文学流派作家丛书》(散文卷),由凤凰出版社出版。长篇小说《残月》于2015年1月由人民文学出版社出版。至此,“香河三部曲”全部完成。

2015年5月28日,由人民文学出版社、省作协、南理工诗学研究中心、泰州市文联联合主办的刘仁前《香河三部曲》研讨会在南京举行,作家出版社会总编辑张陵,中国作协创研室主任何向阳,省作协巡视员张王飞,省作协副主席、书记处书记、党组成员汪政,中国出版集团办主任曹剑,人民文学出版社副总辑应红,《文艺报》副总编辑徐可,省内外评论家丁帆、费振钟、贾梦玮、张光芒、何平、江雪、张宗刚、安静、朱小如、王春林、姜广平以及媒体记者四十余人参加了研讨会。

省作协党组书记、主席范小青给研讨会发来了贺信:“刘仁前的创作根扎得深,果结得重,可喜可贺!《香河》《浮城》和《残月》是里下河地区的风俗史、城乡演变史,也是几代青年的成长史。它们以三部曲的整体构思,在不同的故事时空,以不同的视角展示了中国城乡几十年的发展变化与社会生态,具有多种可能的阐释价值,显现出了现实主义恒久的魅力。作品紧贴苏中平原腹地,水乡的风光、人间的烟火、美好的情感和乡音,构成富于个性特色的风俗画,散发出浓郁的人情味和泥土的芬芳。”

汪政主持研讨会,他说,刘仁前是里下河文学现象的主要代表作家之一,长篇三部曲是这一地方性写作的重要成果,里下河文学现象的产生改变了江苏的文学地理,丰富了江苏的文学生态。丁帆教授详细解读了三部长篇的思想内涵与艺术特色,是集风情、风景、风俗于一体的典型的乡土小说,是中国农村从乡村到城镇的发展简史,《香河》体现了浪漫主义的静态的农耕文明,大量的风景画描写使作品更具审美穿透力,《浮城》则是在现实主义与浪漫主义的交错描写中,展现乡村文明向城市文明的过渡,《残月》是飞速发展的城市化进程、社会的裂变与巨大的变迁对下一代人的影响。何向阳认为,“三部曲”在乡村文化中融入了古典意韵,融入得非常自然美妙,从平实、朴素、淡泊、波澜不惊的叙事到被惊涛骇浪的叙事和生活所取代,堪称当代的“边城”。张光芒更看重第二部《浮城》,这是一部承上启下的作品,丰富地展现了从水乡到城市的整个生活轨迹。何平推荐第三部《残月》,他认为中国文学史上写小城市经验的作品并不充分,如何面对变革中的小城市,《残月》的写作难度相对较大,这也是当代文学值得关注的部分。张宗刚觉得“三部曲”蕴含的内力、元气以及专业精神控制得非常到位,张驰有度,展示了蓬勃的、野生的、自在的生命活力,在时代剧变中,表现了农业文明与城市文明的冲突与融合,具有浓郁的“乡愁”色彩。张王飞在总结时说,三部长篇的创作跟作者自身的生活、情感积累密不可分,情爱描写是作品的一大特色,人物形象个性鲜明,体现出作者的艺术追求和不断突破,希望刘仁前在文学的道路上走得更高、更远。

从事业余文学创作三十多年来,曾获全国青年文学奖、汪曾祺文学奖、江苏省紫金山文学奖、江苏省“五个一工程奖”、中国当代小说奖、中国年度散文一等奖、第二届施耐庵文学奖特别奖、《安徽文学》奖、泰州市文艺奖等多种奖项。主要是:

1988年短篇小说《故里人物三记》获《中国青年》杂志社举办的全国青年文学奖二等奖;

1996年散文《苦楝树》获辽宁省作协、春风文艺出版社联合举办的“三山杯”青年散文精品大赛三等奖;

2004年散文《五千多个日日夜夜的等待》获江苏省2004年度报纸副刊好稿一等奖;

2005年散文《一声长叹》获华东报纸副刊好作品一等奖;

2007年5月因散文《迟到的怀念》获得第三届汪曾祺文学奖;

2008年10月散文《和母亲一起跳舞》获“2008年度散文一等奖”,后在《安徽文学》组织的读者投票评选中进入前十名,得票第六,获2008年度《安徽文学》奖;

2010年3月散文集《瓜棚漫笔》荣获“感动中华·全国大型征文活动优秀文学作品特等奖”;

2010年8月散文《遥想大海》荣获2010年全国散文作家论坛征文一等奖;

2010年中篇小说《冤家》荣获《小说选刊》首届全国小说笔会二等奖;

2013年小说《祥大少》获中国小说学会颁发的“中国当代小说奖”。

特别值得一提的是,《香河》在2007年10月获得江苏省精神文明建设五个一工程奖,为泰州长篇小说创作在全省“五个一工程奖”评选中实现了零的突破,同时在第二届泰州市政府文艺奖评选中获一等奖。2013年10月,《浮城》获得第二届施耐庵文学奖特别奖。2015年1月,《浮城》荣获江苏省第五届紫金山文学奖,为泰州首部获此殊荣的长篇小说。

此外,还有数十篇报告文学作品发表於各种报刊,并被收录入各种报告文学选本。

三、主要作品

《香河风情》 (小说散文集) 南京出版社

1988年 10万字 15000册

《楚水风物》 (散文集) 漓江出版社

1993年 7万字 3000册

《乡 恋》 (散文集) 辽宁古藉出版社

1997年 12万字 1000册

《眷恋故土》 (小说散文集) 中国文联出版社

2000年 15万字 11000册

《屐痕心影》 (散文集) 香港教育研究中心

2003年 15万字 6000册

《苏中婚俗风情散记》(散文集)内蒙古人民出版社

2003年 8万字 3000册

《流水有痕》(新闻通讯集)人民日报出版社

2004年 25万字 2050册

《香河》(长篇小说) 人民日报出版社

2006年 32万字 10500册

《瓜棚漫笔》(散文集) 作家出版社

2008年 25万字 4000册

《香河》(长篇小说) 人民文学出版社

2010年5月第一版,2011年5月第二版 30.2万字 10000册

《浮城》(长篇小说) 人民文学出版社

2012年12月 19.8万字 10000册

《香河》(修订本) 人民文学出版社

2013年1月《香河》由人民文学出版社再版,15000册

《谎媒》(中短篇小说集) 凤凰出版社

2014年10月 18万字

《残月》(长篇小说) 人民文学出版社

2015年1月 20万字

《年年农事岁岁货声》(散文集) 凤凰出版社

2015年5月 12万字

四、作品评论索引(部分)

“读后信笔”(评《故里人物三记》)

1988年4期《中国青年》陈建功文

“我读《故里人物三记》”

1988年4期《中国青年》冯立三文

“风淳·情怀·人痴”

——读刘仁前的《香河风情》

1990年2月6日《兴化报》刘光华文

“乡情袅袅 忧心殷殷”

——序《香河风情》

1988年11月15日《兴化报》陈建功文

“楚水风情最难忘”

1993年6月15日《兴化报》王干文

“回忆的温馨”

——读刘仁前的风物小品

1991年3月5日《兴化报》庞余亮文

“水的恋歌”

1997年12月31日《泰州日报》周桐淦文

“乡音 乡情 乡梦”

2000年10月9日《泰州日报》胡永其文

“笃实的人生”

——关于刘仁前的《眷恋故土》

2003年6月14日《泰州日报》曹文彪文

百感交集的形式主义

——读《苏中婚俗风情散记》

2004年8月28日《泰州日报》庞余亮文

生活就是苦中作乐

2006年4月13日《文学报》赵本夫文2006年第六期《中华文学选刊》选用

听《香河》诉说

2006年4月19日《兴化信息》金倜文

一坛桂花米甜酒

——读刘仁前的《香河》

2006年4月21日《泰州日报》庞余亮文2009年第六期《安徽文学》刊发

奇迹,在这片热土上诞生

2006年4月27日《文学报》萧雅 晓庆文

兴化民俗风情的全息图

——刘仁前长篇小说《香河》研讨会纪要

2006年6月23日《泰州日报》袁晓庆文

一本“有汁液”的书

2006年6月24日《解放日报》赵本夫文

盛满诗意的土地

——评刘仁前的长篇小说《香河》

2006年6月27日《人民日报》王干文6月29日《文学报》、7月4日《中国文学网》多家网站转载此文

生气与高致

——读刘仁前长篇小说《香河》

2006年6月29日《文学报》曹文彪文7月3日《文新传媒网》、7月4日《中国文学网》多家网站转载此文

穿行于三四十年前的故乡

——我写长篇小说《香河》

2006年6月29日《文学报》刘仁前文2006年第二期《江苏作家》等多家媒体刊载,2009年5月7日《文艺报》刊发

《香河》的文学品位

2006年8月12日《扬州晚报》沙黑文

他挖掘了“香河”这个文学地理

2007年11月30日《文学报》袁晓庆文

如梦如幻的乡情

——序《瓜棚漫笔》

2008年第二期《江苏作家》王宗仁文

我和《香河》的故事

2008年8月14日《文学报》刘仁前文

综合文本与意象之河

——评刘仁前长篇小说《香河》

2010年8月26日《文学报》仲 华文

乡土世界的守望与传承

——谈刘仁前的两篇新作

2010年8月27日《文艺报》姜广平文

烂漫感伤的风俗长卷

——刘仁前作品研讨会发言纪要

2011年第四期《黄河文学》

乡情·诗意·真淳

——读刘仁前长篇小说《香河》

2011年10月14日《文学报》龚勤舟文

精神的寻根与“八十年代体验”

——评刘仁前长篇小说《浮城》

2012年第六期《小说评论》,2012年第四期《江苏作家》张光芒文

“以水润德”与“似水柔情”的人物塑造

——刘仁前长篇小说《香河》与《浮城》综论

2012年第四期《江苏文艺研究与评论》姜广平文

为了扬“善”

——刘仁前的长篇新作《浮城》读后

2013年1月11日《文汇读书周报》第10版 朱小如文

穿透那幽暗的河水……

——刘仁前长篇新作《浮城》

2013年1月17日《文学报》 庞余亮文

刘仁前的“香河世界”

2013年2月20日《文艺报》 姜广平文

《浮城》,香河第三代人的故事

2013年2月24日《泰州晚报》第20版整版

《香河》与《浮城》:用文学为故乡作传

2013年4月12日《泰州日报·品周刊》第2版 汪政文

爱情:现实与隐喻

——刘仁前小说《香河》与《浮城》

2013年4月14日《泰州晚报》第20版 陈永光文

刘仁前长篇小说《香河》《浮城》

用文学为故乡作传

2013年5月15日《文艺报》第2版头条 汪政文

文学对身边人的意义

——由刘仁前《香河》《浮城》说起

2013年5月21日《新华日报》B6版 汪政文

一曲民间叙事的歌谣

——简评刘仁前长篇小说《浮城》

2013年第三期《江苏作家》 周卫彬文

刘仁前:我的写作一开始就打上了“汪”字印记

2013年10月16日《中华读书报》第6版 舒晋瑜文

里下河文学流派初探

2013年10月18日《文学报》、中国作家网、中国台湾网 周卫彬 俞秋言文

故乡与写作

——里下河作家问卷(庞余亮、刘仁前)

2013年11月26日 《北京晚报》第22版 孙小宁文

风俗博物志,情爱命运曲

——刘仁前《香河》《浮城》简论

2014年1月10日《泰州日报·品周刊》第2版 周显波文(水乡情、风物志与人文情怀——“里下河文学流派”纵观) 2014年第一期《稻河》

香河·乡土·乡情

——简析刘仁前小说《香河》的乡土叙述

2014年第一期《稻河》刘丹文(水乡情、风物志与人文情怀——“里下河文学流派”纵观)

谁还记得骑自行车下乡的干部

——读刘仁前小说《浮城》引发的回忆

2014年4月30日《华兴时报》第12版 陈莉莉文

专访:里下河的精神影响浸入血液

——访泰州市文联主席、作家刘仁前

2014年10月29日 《中华读书报》第23版 舒晋瑜 周卫彬文

里下河文学流派:童年叙事与乡村伦理救赎

2014年第四期《江苏文艺研究与评论》 孙建国文

专访:刘仁前:用警醒和反思表达对家乡最真诚的爱

2015年1月25日《泰州晚报》第4版 王馨凤文

作为生命共同体的“香河”谱系

——谈刘仁前先生的中短篇小说集《谎媒》

2015年3月21日《泰州日报》第2版 魏斌文

宏大生活下的拷问

——读刘仁前“香河三部曲”

2015年4月20日《文艺报》第2版 吴萍文

江淮风情 细描慢写

2015年6月11日《文学报》第 版 木弓(张陵)文

失故乡主题背景下的悲悯与叩问

——刘仁前长篇小说《残月》摭论

2015年6月14日《泰州晚报》第 版 姜广平文

文化怀乡与诗意解构

——刘仁前“香河三部曲”研讨会发言纪要

2015年6月27日《泰州日报》第2版

文化怀乡与诗意解构

——刘仁前“香河三部曲”研讨会发言摘要

2015年7月1日 中国作家网

应是飞鸿踏雪泥

——浅谈刘仁前《香河》三部曲中的人物形象

2015年10月9日 《文艺报》第2版 徐可文

从诗意到陌生,现代化进程下“乡土经验”的转变

2015年11月18日 《中华读书报》第12版 刘仁前文

在两个文明的交汇点上

——读刘仁前“香河三部曲”

2015年11月27日 《人民日报》第24版 丁帆文

2015年11月